Hoy quiero presentarles un libro un poco diferente de lo habitual. En realidad, me gustaría presentaros a una autora un poco diferente a todas las demás, pero empecé este blog con la intención de presentar libros y voy a ser consecuente conmigo misma eligiendo una de sus obras para representar a las demás. No es que no pueda volver y presentar a los demás más adelante, pero me gustaría hacer primero una prueba con autores diferentes para dar espacio a todos los que han entrado en mi vida, ¡una especie de par condicio para entendernos!

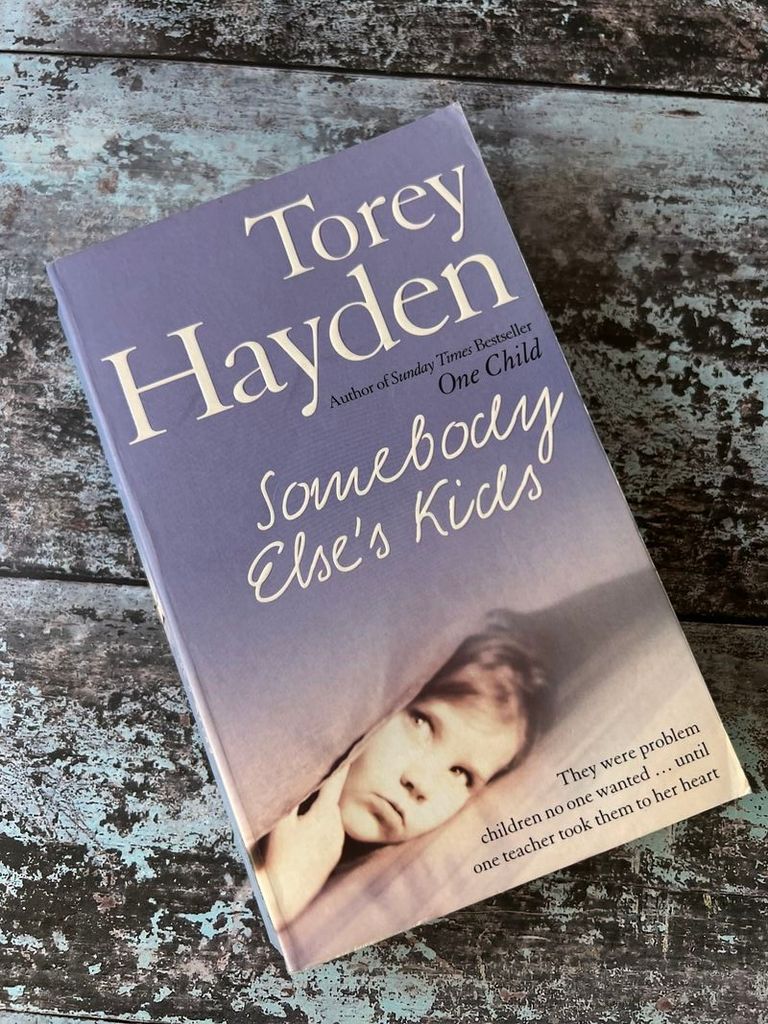

El libro que os voy a presentar es **Someone Else's Kids ** de Torey Hayden.

Un niño de siete años que no sabe hablar más que para repetir las previsiones meteorológicas y las palabras de los demás, una encantadora niña de siete años que no sabe leer ni escribir debido a una lesión en la cabeza causada por su padre, un violento niño de diez años que vio cómo su madrastra mataba a su padre y a su hermano y que va de una familia a otra, una niña muy tímida de doce años expulsada del colegio porque está embarazada... Nadie, salvo el profesor milagro, había querido ocuparse de ellos. Nadie había intentado comprenderles y ayudarles a enfrentarse a la vida. Un libro conmovedor en el que Torey Hayden pretende enfrentarse a la horrenda realidad de los niños maltratados).

Sé que he dicho que no estoy aquí para presentar al autor, pero no está de más una introducción: Torey Hayden es un psicólogo infantil estadounidense y profesor de apoyo, además de participar activamente en otras muchas actividades en el campo de la educación. En la mayoría de sus libros, Torey Hayden relata sus experiencias personales ayudando a niños con distintos tipos de problemas en la escuela, lo que le valió el apodo de «profesora milagro».

Hijos de Nadie es una de las muchas historias reales que nos cuenta Torey. No sé si se trata de una deformación profesional, pero estos libros me parecen singularmente bellos, no sólo por la habilidad de la autora como novelista, sino también por lo que considero una noble intención, que es dar a conocer a estos niños a todo el mundo, ayudar a comprenderlos y no tacharlos de «inmanejables», porque todos tienen una historia, todos llevan algo dentro, ningún niño nace para ser un problema.

Volvamos, pues, a Someone Else's Kids y a su argumento:

«Coged a cuatro niños de edades diferentes y con historias diferentes y problemas muy distintos. Póngalos en una misma clase con un profesor que llega a preocuparse profundamente por cada uno de ellos. En esencia, esto es lo que ocurrió cuando el profesor especial Torey Hayden se hizo cargo de «la clase que se creó a sí misma». Primero llegó Boo, un niño de siete años con autismo grave. Después llegó Lori, también de siete años, víctima de un traumatismo cerebral como consecuencia de malos tratos físicos. Luego llegó Tomaso, de diez años, que había cuidado de otras personas y esto le había hecho tanto daño que estaba decidido a herir a los demás y hacer que le odiaran. Por último llegó Claudia, la brillante y capaz niña de 12 años de clase media alta que había tenido que abandonar su colegio católico privado cuando se descubrió que estaba embarazada. Este es un relato de la horrible realidad de los niños maltratados, pero también de las extraordinarias posibilidades de recuperación que pueden abrir la psicología, la sensibilidad y el amor.»

A quienes decidan conocer Hijos de Nadie, les invito también a consultar la página web de la autora (cuyo enlace, como siempre, se encuentra al final del artículo), donde también encontrarán noticias sobre cómo viven hoy estos niños, ya adultos.

Si aunque sólo sea una persona decide comprender y leer éste u otro de los libros de Torey Hayden, sabré que el tiempo dedicado a crear este blog no habrá sido en vano.

TRAMA

La clase se creó sola.

Hay una vieja ley de la física sobre el horror de la Naturaleza al vacío. Aquel otoño, al parecer, la Naturaleza había entrado en acción. Debía de haber un vacío del que no nos habíamos percatado, porque de repente, sin que nadie hubiera planeado nada, empezó a formarse una clase. El vacío no se llenó de repente, como ocurre a veces, sino lentamente, como ocurre cada vez que la Naturaleza crea algo grande.

En agosto, a principios de curso, trabajaba como profesora de apoyo en un colegio de primaria. Los niños con grandes dificultades de aprendizaje dejaban su clase durante media hora al día y venían a verme, solos o en grupos de dos o tres. Mi tarea consistía en mantenerlos lo más al día posible con su clase, sobre todo en lectura y matemáticas, pero a veces también en otras asignaturas. Sin embargo, yo no tenía clase.

Había trabajado en ese distrito escolar durante seis años, cuatro de los cuales los había dedicado a enseñar en una clase cerrada, como la llamaban los educadores: una clase que tenía lugar en un aula única, donde los niños no podían interactuar con los demás alumnos del centro. En aquella época daba clase a niños con graves problemas de inestabilidad emocional. Luego vino la Ley 94- 142, conocida como la Ley de Integración, que pretendía colocar a los alumnos de escuelas especiales en un entorno lo más cerrado posible y reducir al máximo sus deficiencias con clases adicionales, las clases de apoyo. Las clases cerradas, en las que los niños especiales se mantenían a distancia de los normales, desaparecerían. Y así desaparecerían las clasificaciones. Qué hermosa ley. Qué bellos ideales. Y mientras tanto, mis hijos y yo estábamos atrapados en la realidad.

Cuando se aprobó la ley, mi clase cerrada fue desmantelada. Mis once alumnos, junto con otros cuarenta discapacitados graves del distrito, fueron integrados en clases normales. Sólo quedó abierta una clase especial a tiempo completo, la de los retrasados graves, niños que no podían andar, hablar o tener control sobre las funciones fisiológicas.

Me asignaron una clase de apoyo en una escuela al otro lado de la ciudad, la misma a la que había pertenecido mi clase especial. Esto había ocurrido dos años antes. Quizá debería haberme dado cuenta del vacío que se estaba creando. Quizá no debería haberme sorprendido cuando vi que ese vacío se cerraba.

Estaba desenvolviendo mi almuerzo, un Big Mac de MacDonald's, un auténtico festín, para mí, ya que en la media hora de la pausa para comer desde luego no tenía tiempo de coger el coche y cruzar la ciudad para comprarme una hamburguesa, como solía hacer cuando daba clase en mi antiguo colegio. Bethany, una psicóloga escolar, me lo había comentado. Ella entendía mi adicción a las hamburguesas.

Estaba sacando mi hamburguesa del recipiente de poliestireno, con mucho cuidado de que no saliera la avalancha de lechuga, como siempre me ocurría, e intentando, por enésima vez, recordar esa cancioncilla idiota que dice: Dos hamburguesas de pura carne de vacuno...> No pensaba en el trabajo.

¿Torey?>

Levanté la vista. Birk Jones, director de distrito de clases especiales, se alzaba sobre mí, con la pipa apagada colgando de los labios. Estaba tan concentrado en mi hamburguesa que ni siquiera le había oído entrar en la sala de profesores.

Oh, hola, Birk.>

¿Tienes un minuto?>

Sí, claro>, dije, aunque en realidad no lo tenía. Sólo me quedaba un cuarto de hora para engullir mi hamburguesa y mis patatas fritas, beberme mi Dr. Pepper y volver a la pila de deberes sin corregir que me esperaban en clase. La lechuga se salió del Big Mac y cayó sobre mis dedos.

Bethany movió su silla y Birk se sentó entre los dos.

Tengo un pequeño problema y esperaba que pudieras ayudarme a resolverlo>, dijo.

¿Sí? ¿Qué clase de problema?>

Se sacó la pipa de la boca y escrutó la cocina.

Siete años, supongo>, se descubrió los dientes. <Está en la guardería de Marcy Cowen. Un niño. Autista, creo. Ya sabes, piruetas, zigzagueos. Habla solo. Las mismas cosas que hacían tus hijos. Marcy no puede soportarlo más. Ella lo tuvo en clase el año pasado también, por un tiempo, y el niño no mejoró en nada, incluso con la ayuda de un asistente calificado. Tenemos que cambiar de técnica con él.>

Seguí masticando mi hamburguesa. <¿Y qué podría hacer yo, yo, para ayudarle?

Bueno...> Larga pausa. Me miró tan fijamente mientras comía que pensé que tal vez debería ofrecerle un poco de mi hamburguesa. <Bueno, Tor, pensé...> ...que tal vez podríamos hacer que viniera aquí.

¿Qué quieres decir?>

Tú podrías encargarte de él.>

¿Yo, ocuparme de él?> Una patata frita se atascó en mi garganta.

No estoy equipado para tratar con niños autistas ahora mismo, Birk.>

Arrugó la nariz y se inclinó hacia mí, confidencialmente. <Tú podrías hacerlo. ¿No crees?

Hizo una pausa, para ver si respondía o me ahogaba con mi patata frita. <Sólo vendría medio día. En la guardería va a las clases normales. Y en la clase de Marcy no hace nada. Pensé que tal vez podrías darle clases especiales. Como hiciste con los otros niños que tuviste.>

Pero, Birk... Ya no tengo esa clase. Ahora enseño materias de estudio. ¿Y los chicos de mi grupo de apoyo?

Se encogió de hombros afablemente. Los arreglaremos de alguna manera.>

El niño llegaba todos los días a las 12.40. Hasta las dos, por turnos, también habría otros niños en el aula, pero luego estaríamos solos él y yo, con la mitad de la jornada escolar por delante. La idea de Birk era que aunque destrozara mi aula, durante las horas de apoyo con los otros niños, no sería peor que si destrozara el jardín de infancia de Marcy Cowen. Habiendo trabajado durante años en clases cerradas, yo poseía esa cosa misteriosa que Birk llamaba experiencia. Traducido, significaba simplemente que ya nada podía perturbarme.

Preparé la habitación para la llegada del niño. Guardé los objetos frágiles, puse en un armario todos los juguetes hechos de piezas pequeñas que podría haberse tragado, y moví los pupitres y las mesas para poder tener con él un contacto más íntimo que el que habitualmente tenía que tener con mis alumnos en las clases de apoyo.

Cuando terminé el trabajo, di un paso atrás para evaluarlo y se me ensanchó el corazón. Dar clases de apoyo no era especialmente gratificante. Echaba de menos el aula cerrada. Deseaba seguir teniendo mi propia clase, con mis propios hijos. Pero, sobre todo, echaba de menos esa misteriosa alegría que siempre me dio trabajar con niños emocionalmente inestables.

El lunes de la tercera semana de septiembre conocí a Boothe Birney Franklin. Su madre también le llamaba Boothe Birney cuando se dirigía a él. Su hermana pequeña, de tres años, sólo sabía pronunciar Boo. Pensé que eso también sería suficiente para mí.

Boo tenía siete años. Era un niño mágico, como a menudo me parecían mágicos mis hijos. En su expresión había la misma engañosa concreción que en los sueños. Hijo de una pareja mixta, tenía la piel del color de la leche. Su pelo era una enorme masa de rizos suaves, casi negros. Sus ojos eran verdes, de un misterioso verde marino brumoso, delicado e iridiscente. Parecía sacado de un libro ilustrado de Tasha Tudor. No era muy adulto para tener siete años. Yo le habría dado cinco, quizá, no más.

Su madre lo empujó al aula, dijo unas palabras y se fue. Boo, ahora, me pertenecía.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario