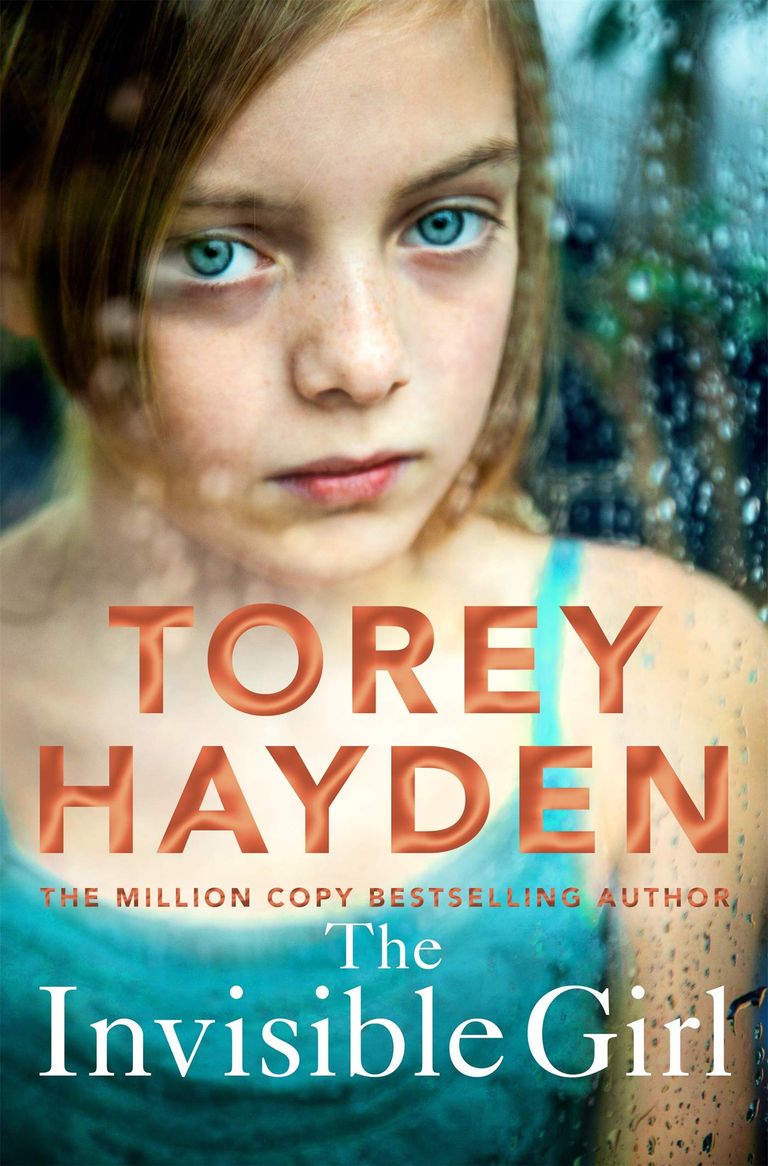

Torey L. Hayden, americana, vive da molti anni in Inghilterra. La sua esperienza di insegnante nelle scuole speciali per bambini problematici ha fatto di lei una specialista nell’ambito della psicopatologia infantile. In Italia Corbaccio ha pubblicato, con grande successo di critica e di pubblico, Una bambina (17 edizioni), Come in una gabbia, La figlia della tigre, Una bambina e gli spettri, Figli di nessuno, Una di loro, Una bambina bellissima, Bambini nel silenzio, La ragazza invisibile e I bambini di Torey Hayden scritto con Michael J. Marlowe, e i romanzi Il gatto meccanico, La foresta dei girasoli e L’innocenza delle volpi. I libri di Hayden sono tradotti in molte lingue e hanno venduto 25 milioni di copie in tutto il mondo.

Con su última novela, La niña invisible, Torey Hayden vuelve a relatar un caso que ha tratado personalmente, una historia real, como deja claro el título original. En comparación con la anterior Una niña perdida, la paciente no es una niña, sino una adolescente, marcada por una historia de abusos y abandono en el seno de la familia, y luego por una sucesión de acogimientos sin éxito.

El impacto con Eloise es bastante brusco para Torey: la niña acude a ella sin previo aviso ni cita, interrumpe una sesión de grupo y le cuenta una historia confusa e inverosímil. La incapacidad para comprender y aceptar los límites es, después de todo, uno de los rasgos característicos de la joven, y no sólo dentro de la relación terapéutica. Meleri, la trabajadora social que siguió su caso, informa a Torey de que Eloise tuvo que abandonar a su última familia de acogida debido a la atención obsesiva que reservaba a su hija mayor, Heddwen, a la que seguía volviendo incluso después de su alejamiento, de tal forma que se configura el escenario de un auténtico fenómeno de acoso. Por ello, se asigna a Torey la misión de seguir a la niña e intentar ayudarla con las herramientas y técnicas de la terapia conductual. Pero, por desgracia, los recursos que el sistema asistencial pone a su disposición para el tratamiento son limitados y chocan con la resistencia de Eloise, que tiende a ponerse a la defensiva en cuanto alguien percibe un atisbo de su verdad:

«Para ti no soy más que un caso. Un diagnóstico, unas casillas que marcar y un maldito expediente, eso es todo. Ni siquiera me ves. Crees que me ves, pero no puedes. La verdad es que soy tan invisible para ti como para los demás». (p. 112)

En la mayoría de las ocasiones de confrontación, la chica se muestra contraria: tanto está dispuesta a charlar sobre temas irrelevantes, tanto se cierra en cuanto intentas llegar al meollo de su experiencia o sugerirle actividades que podrían ayudarla a abrirse.

Torey no tarda en darse cuenta, con la sensibilidad que caracteriza su mirada, de que la joven lleva dentro una herida que no es clínicamente observable, pero que sigue doliendo, produciendo efectos negativos en su percepción del mundo, en su sentir. El mundo de fantasías en el que se debate, o la misteriosa Olivia que sigue apareciendo en sus conversaciones - alternativamente amiga, consoladora, frágil criatura a la que hay que cuidar -, pronto toman forma como una estrategia que Eloise utiliza para protegerse de un mundo exterior que percibe como violento, hostil. Su necesidad de cuidados, de afecto, busca en su imaginación lo que se le ha negado en la realidad. Torey, que fue una joven con una vida interior muy rica y que sacó de ella fuerza y linfa para convertirse en escritora, no puede evitar identificarse con su paciente y utiliza, en un medio terapéutico poco ortodoxo, su propia experiencia personal para buscar el contacto con Eloise:

«La gente tiene ideas extrañas sobre los mundos imaginarios. Te hacen sentir que hay algo malo en ti porque tienes gente en tu mente que no pueden conocer, pero creo que no pasa nada. Siempre que recordemos que hay una diferencia entre lo que está en nuestra mente y lo que está fuera. Mientras no esperemos que los demás se ajusten a lo que hemos creado. Mi mundo imaginario me ayudó a sobrevivir en una época muy difícil de mi vida, y sólo puedo agradecérselo. Hacemos lo que tenemos que hacer para no sucumbir». (p. 153)

A pesar del distanciamiento de los procedimientos habituales, que conduce a algunos tropiezos sobre los que la psicóloga no deja de interrogarse en una perspectiva de autoanálisis, es precisamente esta identificación la que acaba ofreciendo a Eloísa una clave de comprensión de lo que le sucede y la que a veces parece prevalecer incluso sobre su voluntad.

La repetición de una estructura típica de las obras de Hayden vuelve a producirse en esta última novela: el encuentro con el paciente, la toma de las riendas, la búsqueda de estrategias dirigidas en un enfrentamiento con las otras partes implicadas, un lento camino hacia alguna forma de resolución y despedida, un atisbo de futuro. Sin embargo, en comparación con otros escritos procesales, en éste la autora pone más en juego su propia experiencia, su bagaje personal. Si bien esto genera una mayor implicación, también corre el riesgo de dar la impresión de un menor control por parte de la terapeuta sobre lo que sucede, así como sobre el progreso de Eloise, creando un efecto de desplazamiento.

Sin embargo, hay algunos puntos de reflexión sobre aspectos fundamentales para todo educador: la importancia de suspender el juicio y no proyectar en el otro los propios esquemas mentales y expectativas; de saber mirar y escuchar a quien tenemos enfrente, tanto por lo que dice como por lo que no dice; de admitir la posibilidad de que una relación educativa tenga altibajos, momentos de estancamiento, y que muchas veces las necesidades y deseos de ambas partes no coincidan, obligando a cambiar métodos y estrategias para adaptarse a circunstancias concretas; la necesidad, incluso, en un momento dado, de dejar hacer.

Reseña.

Las sillas, muy juntas, estaban dispuestas en círculo. Cada niño pegaba una pegatina con el nombre de una emoción en la frente del compañero más cercano. Luego, todos juntos, los niños intentaban imitar ese estado emocional para que su compañero, que no podía leerlo, lo adivinara. Aquel juego terapéutico pretendía ayudar a los pequeños a reconocer y expresar diversos estados de ánimo, pero entre nosotros lo llamábamos el «Juego de los Tontos», porque provocaba mucha hilaridad.

Era el turno de Carly, y su palabra era «enfadada». Con siete años y síndrome de Down, Carly era una niña de pelo rizado que bailaba en medio del círculo de sillas poniendo tanta energía en ello que su etiqueta se quedaba flotando en el suelo. Pero poco importaba, porque ella no sabía leer: se limitaba a recogerla y pegársela de nuevo en la frente. «¡Se te ha vuelto a caer!», chillaron los otros seis niños que competían por hacer la mímica de la palabra “enfadado”, y el caos general aumentó.

Cuando se abrió la puerta, esperaba ver a alguien que trabajaba en las oficinas y que había venido a pedirnos que hiciéramos menos ruido. Esperaba acompañar mis disculpas con una explicación educada: era la última vez, porque teníamos previsto estar en el salón parroquial la semana siguiente. Los niños ni siquiera se dieron cuenta y continuaron el juego. Al fin y al cabo, quizá no fuera nadie. Era un día ventoso y en el edificio había corrientes de aire. Tal vez la puerta no se había cerrado bien y el viento la había abierto un momento antes de cerrarla de golpe. Seguí mirándola, pero como no pasaba nada, volví a centrar mi atención en los niños.

Unos instantes después, volvió a abrirse una rendija. Y esta vez vislumbré a un mirón. Pero mientras miraba, la puerta se cerró de golpe. Era hora de investigar. Cuando los niños vieron que me ponía de pie, el juego se detuvo. Con un gesto les insté a continuar y fui a ver qué ocurría. «¿Hay alguien ahí?», dije abriendo la puerta de par en par.

En el pasillo poco iluminado había una adolescente encorvada, de cara ovalada y pelo largo, despeinado y rubio. Llevaba un uniforme escolar genérico: blusa blanca, rebeca negra y pantalones negros, pero sin corbata, por lo que era imposible saber a qué colegio asistía.

«¿Eres Torey?», preguntó.

«Sí».

«La señora Thomas dijo que me ayudaría».

Arqueé las cejas, desconcertado. Hacía semanas que no hablaba con Meleri y mi asociación no me había alertado de una nueva llegada. La sesión de ese día era el único trabajo que estaba haciendo para los servicios sociales en ese momento. El llamado «grupo de enriquecimiento» era para niños con necesidades especiales de hasta ocho años, procedentes de entornos desfavorecidos. Nos reuníamos una hora a la semana para trabajar las habilidades interpersonales. Nadie me había hablado de un adolescente.

«¿Cómo te llamas?», pregunté.

«Eloise».

«¿Eloise qué?»

Se quedó callada un momento, agarrándose los hombros imperceptiblemente, como si tuviera que pensárselo, y luego contestó: «Eloise Jones».

Ese momento de vacilación me hizo pensar que se resistía a decir su apellido. Quizá se lo había inventado, pero aunque fuera cierto, no podía deducir gran cosa, dado que un tercio de los habitantes de esa región de Gales se llaman Jones.

«Debe de haber habido un malentendido, porque no estás en mi programa».

«La señora Thomas dijo que me ayudaría», repitió.

Miré el reloj. «Con este grupo termino a las cuatro y media. Después estoy libre».

Su expresión era indescifrable. Había una especie de distanciamiento, que me hizo sentir como si le hubiera hecho preguntas sin sentido.

«Tengo que volver ahora», dije, sin necesidad de imaginar el caos que encontraría, porque podía oírlo. Abrí la puerta de par en par para que los niños supieran que estaba allí.

«¿Puedo esperar?», preguntó Eloise.

«Faltan al menos veinte minutos».

«No importa».

No había razón para dejarla en el pasillo. Estábamos jugando en grupo, así que accedí. «De acuerdo», y volví a entrar en la habitación, seguido por Eloise.

«¿Quién es?», preguntó uno de los niños.

«Sí, ¿quién es?», exclamó otro desde el lado opuesto.

«Es una invitada. Se llama Eloise. ¿Cómo se saluda a un invitado, Dylan? ¿Gritas 'Quién eres' o dices...?».

«¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! Señora, ¡lo sé!» Era Sallie, de ocho años, que ni siquiera desdeñó abrirse paso entre las sillas para llegar hasta nosotras. «¿Cómo estás?», le dijo a Eloise. «Hola, ¿qué tiempo hace?». Los modales de Sallie habrían sido un poco más convincentes si no llevara la palabra «asco» pegada a la frente.

Había una fila de sillas alineadas a lo largo de la pared lateral e imaginé que Eloise elegiría una de ellas para esperar a que yo terminara con el grupo. Pero me siguió y se sentó con nosotros en nuestro círculo.

Los niños parecían hechizados. Casi todos demasiado tímidos para hablarle, bailaban de un lado a otro, sin ningún deseo de reanudar el Juego de los Tontos. Sólo Dylan, un robusto niño de siete años con el físico de un jugador de rugby en miniatura, no tuvo tales vacilaciones. «¿Quiénes sois? ¿Por qué estás aquí?»

Anuncié: «Esta es Eloise. Ha venido a vernos hoy».

«¿Pero por qué?»

Responder a esa pregunta no era nada fácil, porque yo tampoco lo sabía. «Ha venido a vernos, Dylan. Eso debería ser suficiente información para ti».

«¿De dónde eres?», le preguntó.

«Por favor, Dylan, siéntate», le insté.

«¿Eres galés?», insistió.

«Dylan...»

«¿T' siarad Cymraeg?»

«Dylan...»

«Me gustaría saber si formarás parte de este grupo. ¿Serás parte de este grupo? Porque eres demasiado grande para estar en este grupo. Y ya hay suficientes chicas».

«Stedd i lawr.» Me levanté para asegurarme de que obedecía y fui a sentarme. Dio un paso atrás y volvió a su asiento, pero siguió mirando a Eloise con desconfianza.

Al darme cuenta de que no recuperaríamos la concentración necesaria para el juego, decidí terminar con un cuento. Opté por Un tigre a la hora del té, de Judith Kerr, por su intrigante argumento, protagonizado por una niña y un tigre de aspecto femenino que aparece de la nada en su casa. También lo elegí por las principales emociones que despierta: emoción y ansiedad en particular. ¿Quién no se sentiría emocionado ante la idea de acoger a un tigre de verdad en su casa? ¿Quién no sentiría ansiedad?

Leí la historia y, para concluir, comenté: «Era un tigre muy hambriento, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que comió?».

«Gente», respondió Carly. «Los tigres comen gente».

«Pero el tigre de esta historia no se comió a nadie. ¿Qué comía?»

«Los tigres comen gente», insistió Carly.

«Le compraron comida para tigres», intervino Owen.

«Al final, decidieron que comprarían una lata de comida para tigres por si ella volvía a verlos», respondí. «Pero cuando llegó a la hora del té, no le dieron comida para tigres. ¿Qué le dieron en su lugar?

Dylan resopló: «La comida para tigres no existe. No puedes ir a una tienda y comprar una lata de comida para tigres».

«¿Qué le dieron?», volví a preguntar.

«¡Todo!», exclamó Sallie. «Todo lo que tenían para merendar. Y además se lo bebía todo. Todo su té y su zumo de naranja y toda su agua también».

«Gracias», dije, aliviada de que alguien al menos me hubiera escuchado.

«No creo que sea posible beberse toda el agua del grifo», intervino Eloise.

Sorprendida, la examiné con la mirada.

El grifo está conectado a las tuberías de agua. Para vaciar el grifo, el tigre tendría que beberse un acueducto entero. Esto no es creíble.

Los niños estaban tan sorprendidos como yo de que Eloísa se hubiera unido a la conversación. Sobre todo, creo, porque nunca se les había ocurrido cuánta agua podría haber, exactamente, en el grifo de su cocina.

Yo, en cambio, no esperaba que participara, entre otras cosas porque se trataba de una historia fantástica sobre un tigre que se sienta a tomar el té con una niña y su madre, y no de un documental sobre la naturaleza.

«Y ni una sola vez pidió ir al baño», añadió Sallie.

Finalmente, cuando los niños se marcharon, me volví hacia Eloise, que se había quedado en su silla del círculo. Me senté a su lado. «Dime qué puedo hacer por ti».

«Necesito volver con mi familia de acogida, en Moelfre».

Desconcertada por la petición, observé: «Está lejos de aquí». Como yo no hacía nada ni siquiera vagamente relacionado con transportar niños de un lado a otro, pregunté: «¿Podrías explicarme un poco más?».

Eloise apartó la mirada y apenas resopló, con aspecto un poco frustrado, como hacen los adolescentes cuando los adultos resultan ser obtusos. Luego volvió a resoplar, como si recapacitara. «Hubo un gran malentendido. Sobre el anillo. No lo había cogido. En serio, no lo había cogido, pero Olivia se había enfadado, así que me obligaron a dejar a los Powell para ir a ese otro sitio, que odio. Pero sólo fue un malentendido.

Olivia me mandó un mensaje para decirme que lo sentía. Verás, ese chico, Sam, me lo había dado. El anillo, quiero decir. Pero pertenecía a Olivia, y él lo había cogido, y ahora se ha dado cuenta de que no era yo. Por eso tengo que devolvérselo, si no, me meteré en un buen lío».

Estaba perdido. No sabía absolutamente nada de esta obra ni de sus personajes. «Demos un paso atrás. ¿Te dijo la señora Thomas que yo te ayudaría?».

Eloise asintió. «Ella dijo que usted escribe libros. Y que ayuda a la gente».

«¿Te explicó también cómo podría ayudarte?».

Eloise asintió. «Dijo que escribes libros. Y que ayudas a la gente».

«¿Te explicó también cómo podía ayudarte?».

Otro suspiro de frustración, esta vez más impaciente. «A mí no. Lo dijo la señora Thomas. Le expliqué que tenía que devolver el anillo a Olivia, y la señora Thomas afirmó que podía ayudarme porque escribe libros. Así que, por favor. Para eso he venido. Por favor».

No entendí nada de esa historia. ¿Una perfecta desconocida acude a mí y quiere que la ayude a volver con su antigua familia de acogida para devolver una joya? Era como una extraña versión de El Señor de los Anillos al estilo de los servicios comunitarios.

«¿A qué colegio vas?», le pregunté.

«Esto no tiene nada que ver con el colegio», respondió Eloise.

La miré.

Cuando se dio cuenta de que no iba a continuar la conversación hasta que me contestara, dijo: «Ysgol Dafydd Morgan» con un suspiro irritado. Yo sabía que era un instituto de secundaria en una ciudad costera a unos quince kilómetros.

«No se podía llegar tan rápido desde Dafydd Morgan».

Eloise agrandó los ojos para expresar lo irritante que le resultaba. «Cogí el autobús».

«¿Te largaste?», insistí.

Ella negó con la cabeza. «No».

«¿Te han dado permiso para irte antes?», pregunté escéptico.

Su voz se volvió patética. «Por favor. Por favor».

Hice una pausa para pensar y el silencio nos envolvió.

Cuando levanté la cabeza, Eloise había bajado los ojos, dándome tiempo para estudiarla. Su aspecto no tenía nada de especial. Rasgos insignificantes, ojos mundanos de color azul grisáceo, boca pequeña, labios finos. Pelo castaño claro, largo y ondulado, que probablemente llevaba recogido en clase, suelto sobre los hombros. Me la imaginaba como uno de esos niños que se escapan del colegio sin ser vistos, y viven al margen de la vida pasando siempre desapercibidos.

«¿Me enseñas el anillo?», le pregunté, sobre todo para comprobar que realmente estaba ahí.

Colocó sobre su regazo la pequeña bolsa negra que llevaba al hombro y la abrió. Al principio rebuscó en ella inútilmente, lo que me hizo sospechar de inmediato que no me había dicho la verdad.

Como si percibiera mi incredulidad, Eloísa parecía visiblemente angustiada mientras abría más la bolsa y empezaba a buscar de nuevo.

«Un momento», le dije, “¿de dónde has sacado todas estas medicinas?”. Entre el contenido de la bolsa vislumbré varios paquetes de paracetamol.

Sin responder, rápidamente empujó las cajas al fondo de la bolsa, ocultándolas con otras cosas.

«No, espere. Déjame ver, por favor», le insistí, tendiéndole una mano. Eloísa se resistió, apretando la bolsa contra su cuerpo.

«Dame tu bolso, por favor».

«Es mío.

«Sí, lo sé, pero por favor, dámelo».

Durante un largo momento sostuvo la bolsa con fuerza contra su pecho. Nuestros ojos se encontraron.

«Por favor, dámelo», repetí.

Finalmente, con un suspiro, me la entregó.

Coloqué la bolsa sobre mi regazo y la abrí. Una, dos, tres, cuatro, cinco cajas de paracetamol, dieciséis comprimidos cada una. Uno podía comprar un máximo de dos cajas -treinta y dos comprimidos en total- para reducir la probabilidad de muerte en caso de sobredosis. Comprar cinco cajas significaba tener un plan definido en mente, y para mí eso sólo significaba una cosa: el suicidio.

«¿Qué es todo esto?», pregunté.

«Sólo son pastillas para el dolor de cabeza».

«Son demasiadas para un dolor de cabeza».

«Sufro de migrañas».

«Son demasiadas incluso para una migraña».

La desesperación se pintó en su rostro. «No es lo que parece», dijo.

«Son demasiados medicamentos para tomarlos todos a la vez».

Las comisuras de sus labios se doblaron hacia abajo. Le temblaba la barbilla.

«Ha ocurrido algo grave, ¿verdad?».

Asintió con la cabeza.

«¿Quieres contármelo?

Negó con la cabeza.

«Te ayudaré con mucho gusto, si puedo, pero necesito saber qué está pasando».

Eloise volvió a negar con la cabeza.

«¿Qué puedo hacer para ayudarte?», pregunté.

«Por favor, acompáñame a Moelfre».

«No puedo hacerlo. Te llevaré al colegio si quieres. O al despacho de la señora Thomas».

«No, me gustaría ir a casa».

«No lo entiendo», objeté. «Moelfre está definitivamente más arriba, y tú asistes a Ysgol Dafydd Morgan, que está a unos treinta kilómetros en dirección opuesta. Así que no creo que tu casa esté en Moelfre».

«Sí que lo está. Y necesito que me acompañes hasta allí».

«Déjeme telefonear a la Sra. Thomas para entenderlo mejor. Mientras tanto, dejemos esto aquí», dije, cogiendo las cajas de paracetamol.

«¿Pero no lo entiendes?», gimió Eloise. «Tengo que volver con Olivia. Tengo que llevarle el anillo». Agitó las manos frenéticamente, casi como si quisiera golpearse, pero no lo hizo. Cruzando los brazos firmemente contra el pecho, arponeó los hombros, balanceándose hacia delante.

Sentí una punzada de miedo. No sabía nada de aquella niña, pero intuía la autodestrucción en su comportamiento y problemas mucho mayores que tener que devolver un anillo a alguien.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario