L

L

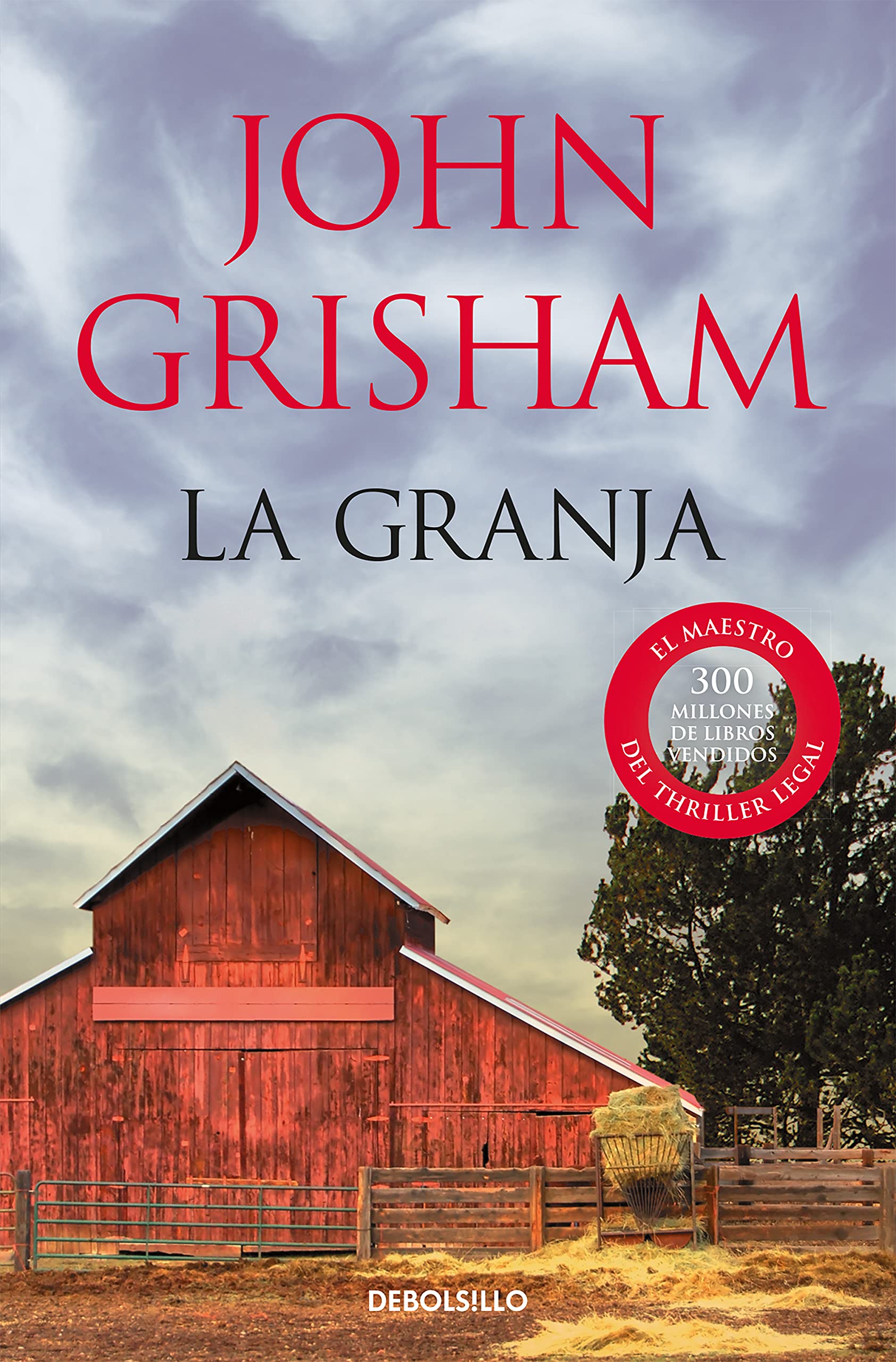

a Granja (título original en inglés: A Painted House) es una novela del escritor estadounidense John Grisham publicada en el año 2001. Fue adaptada en el año 2003 en una película para televisión del mismo nombre, protagonizada por Scott Glenn y Logan Lerman.

Inspirada en su juventud en Arkansas, es la obra más reconocida de Grisham en la que abandona su habitual temática de thriller legal.

Ambientada en el año 1952, la historia es contada por un niño de siete años llamado Luke Chandler, el hijo menor de una familia de agricultores de algodón, que sin querer se ve envuelto en los problemas que traen consigo las duras jornadas de trabajo y la tensión entre los jornaleros mexicanos y las familias que viven de la cosecha.

Trama.

Los trabajadores de las montañas y los mexicanos llegaron el mismo día. Era un miércoles de principios de septiembre de 1952. A falta de tres semanas, los Cardenales iban cinco partidos por debajo de los Dodgers y la temporada parecía perdida. Cotton, más alto que yo, le llegaba a mi padre a la cintura mientras le susurraba al abuelo, antes de cenar, palabras que yo rara vez oía. Tal vez sería una «buena cosecha».

Eran campesinos, gente curtida en el trabajo, que sólo se permitían ser pesimistas cuando hablaban del tiempo y las cosechas Siempre había demasiado sol, o demasiada lluvia, o la amenaza de inundaciones en las tierras bajas, el aumento de los precios de las semillas y los fertilizantes, o la inestabilidad de los mercados. Si hacía un día perfecto, mi madre me susurraba: «No te preocupes, los hombres encontrarán algo de lo que preocuparse».

Cuando fuimos a buscar a los montañeses, Pappy, mi abuelo, estaba preocupado por el precio de la mano de obra. Les pagaban por cada cien libras de algodón cosechado. El año anterior, según él, el salario unitario había sido de un dólar y medio. Ya había oído que había un plantador de Lake City que ofrecía uno y sesenta.

Este pensamiento le atormentaba mientras conducíamos hacia el pueblo. Nunca hablaba mientras conducía porque, según mi madre, una conductora inexperta, le daban miedo los coches. Su camión era un Ford de 1939 y, aparte del viejo tractor John Deere, era nuestro único medio de transporte. No era gran cosa, excepto cuando íbamos a la iglesia y mi madre y mi abuela se veían obligadas a ir sentadas delante, con sus mejores galas, mientras papá y yo viajábamos detrás, en un torbellino de polvo. En la Arkansas rural se veían pocos sedanes modernos.

Pappy iba a treinta y siete millas por hora. Su teoría era que cada vehículo tenía una velocidad máxima y, por algún método indefinido, había determinado que su viejo camión debía recorrer treinta y siete millas. Mi madre me dijo que eso era ridículo. También dijo que papá y el abuelo se habían peleado una vez por eso. Pero mi padre rara vez conducía el camión, y si por casualidad yo le acompañaba, no superaba las treinta y siete millas como señal de respeto a Pappy. Mi madre sospechaba que cuando estaba solo conducía mucho más deprisa.

Giramos hacia la autopista 135 y, como siempre, observé a Pappy cambiar de marcha con cautela, pisando despacio el embrague y empujando lentamente la palanca de cambios de la columna de dirección hasta que el camión alcanzó la velocidad perfecta. Entonces alargué la mano para comprobar el velocímetro: 37. Me sonrió como si ambos estuviéramos de acuerdo en que el camión estaba hecho para esa velocidad.

La carretera 135 atravesaba en línea recta la campiña cultivada del delta de Arkansas. A ambos lados, hasta donde alcanzaba la vista, los campos estaban blancos de algodón. Era la época de la cosecha, una estación maravillosa para mí, porque la escuela nos dejaba libres durante dos meses. Para mi abuelo, sin embargo, era una época de angustia sin fin.

A la derecha, en la granja Jordan, un grupo de mexicanos trabajaba el campo junto a la carretera. Estaban encorvados, con sacos de algodón a la espalda, y sus manos se movían hábilmente sobre las plantas arrancando las vainas. Pappy gruñó. No le gustaban los Jordan porque eran metodistas... y aficionados a los Cubs. Ahora que ya tenían trabajadores en sus campos, había otra razón para que no le gustaran.

La distancia entre nuestra granja y el pueblo era de menos de ocho millas, pero a treinta y siete por hora, el viaje duraba veinte minutos. Siempre veinte minutos, incluso sin tráfico. Pappy no era de la opinión de adelantar a los vehículos más lentos. Cierto que el lento solía ser el suyo. Cerca de Black Oak nos detuvimos junto a un remolque repleto de algodón recién cosechado, casi una montaña de nieve. La mitad delantera estaba cubierta con una lona y entre todo ese algodón, antes de que se dieran cuenta de nuestra presencia, los gemelos Montgomery, que tenían mi edad, se revolcaban alegremente. En cuanto nos vieron, dejaron de jugar y nos saludaron. Yo les devolví el saludo, pero mi abuelo no. Cuando conducía, nunca saludaba ni asentía con la cabeza, y esto, decía mi madre, era porque le daba miedo quitar las manos del volante. Decía que la gente charlaba a sus espaldas y le llamaba grosero y arrogante. Personalmente, no creo que le importaran los cotilleos.

Seguimos el remolque de los Montgomery hasta que giró hacia la ginebra. Lo tiraba su viejo tractor Massey Harris, conducido por Frank, el mayor de los Montgomery, que había abandonado la escuela en quinto curso y al que todos en la iglesia auguraban graves problemas.

La autopista 135 se convirtió en Main Street durante el corto tramo a través de Black Oak. Pasamos junto a la iglesia baptista de Black Oak, una de las pocas veces que pasamos junto a ella sin detenernos para tal o cual servicio. Todas las tiendas y comercios, las oficinas, la iglesia, incluso la escuela, daban a Main Street, y los sábados, cuando la gente del campo acudía en masa al pueblo para hacer sus compras semanales, el tráfico avanzaba a un ritmo pausado, a paso firme. Pero aquel día era miércoles, y cuando llegamos al centro, pudimos aparcar tranquilamente delante de la tienda de comestibles de Pop y Pearl Watson.

Esperé en la acera a que mi abuelo hiciera un gesto con la cabeza en dirección a la tienda de comestibles. Con esa señal me daba permiso para entrar y comprar un Tootsie Roll a crédito. Solo costaba un céntimo, pero no era seguro que pudiera comprar uno cada vez que bajábamos al pueblo. A veces ni asentía con la cabeza, pero yo seguía entrando en la tienda y dando vueltas por la caja hasta que Pearl me daba uno, siempre con la cariñosa recomendación de no decirle nada al abuelo. Le tenía miedo. Eli Chandler era un hombre pobre, pero profundamente orgulloso. Se habría dejado morir de hambre antes que aceptar un regalo de comida, incluidos los Tootsie Rolls. Me habría pegado con un palo si se hubiera enterado de que había aceptado un postre, así que Pearl Watson no tuvo ninguna dificultad en hacerme jurar secreto.

Pero esa vez me dio el visto bueno. Como siempre, cuando entré Pearl estaba quitando el polvo del mostrador. Tras un rápido abrazo, saqué un Tootsie Roll del tarro que había junto a la caja registradora. Firmé el cargo con un gran aleteo y Pearl inspeccionó mi obra. «Vas mejorando, Luke», comentó.

No está mal para un niño de siete años", dije yo. A instancias de mi madre, llevaba dos años practicando la escritura de mi nombre en cursiva. «¿Dónde está papá?», pregunté. Eran los únicos adultos que insistían en que los llamara por su nombre, pero sólo en la tienda, cuando no había nadie cerca para escuchar. Si entraba un cliente, de repente se convertían en el señor y la señora Watson. Era algo que sólo había revelado a mi madre, que decía estar segura de que ningún otro niño gozaba de semejante privilegio.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario